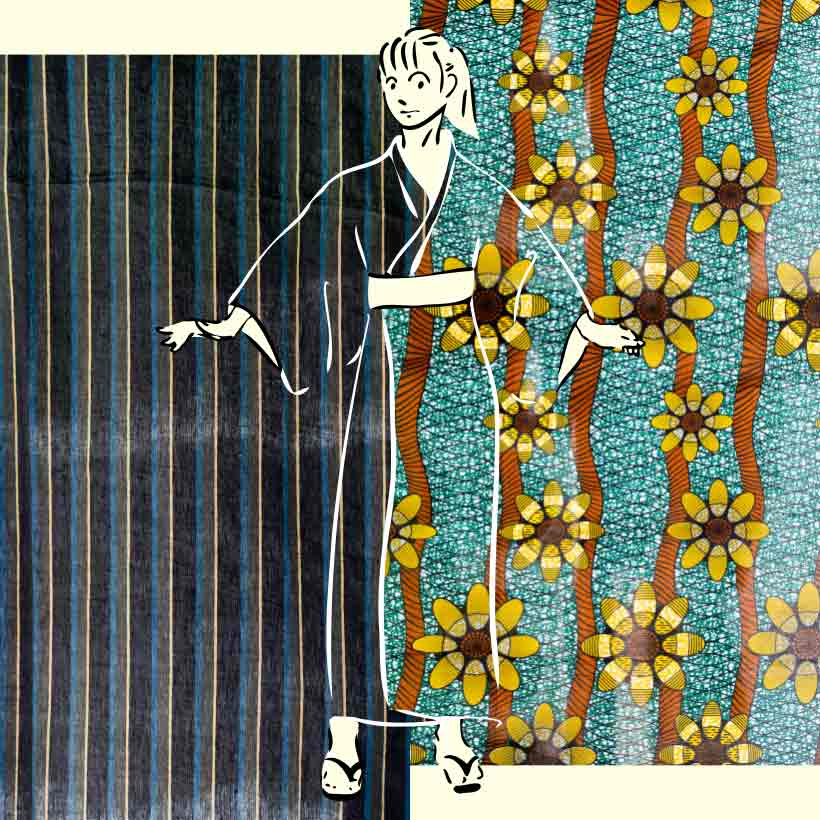

前面 Front

背面 Back

単のアフリカキモノ 薙刀袖

ひまわり + 芥子縞

ひまわり模様と和柄の芥子縞。縦縞どうしの異色な出会いが生んだ一枚。 小振りで丸みのある薙刀袖ですが、やや張りのある生地なので意外とボリュームが出て華やかな印象になります。 この単のシリーズには帯やベルト類は付いておりません。お手持ちの帯を合わせてください。 衿はばち衿*、繰り越しは0.5寸(5分)を標準にしていますが、お好みで棒襟や、1寸前後の繰り越しも承っております。 また当工房では、気軽に着れる対丈*での仕立てをおすすめしていますが、お端折りを入れた身丈でのお仕立ても承ります。(有料オプション)。 オーダーの際に備考欄にお書き添えください。※掲載の絵型は一例です。仕立て上がりの柄ゆきなどは異なることがあります。 *用語の説明がページの末尾にあります

単のアフリカキモノ 薙刀袖

ひまわり + 芥子縞

ミシン縫(一部手縫い)

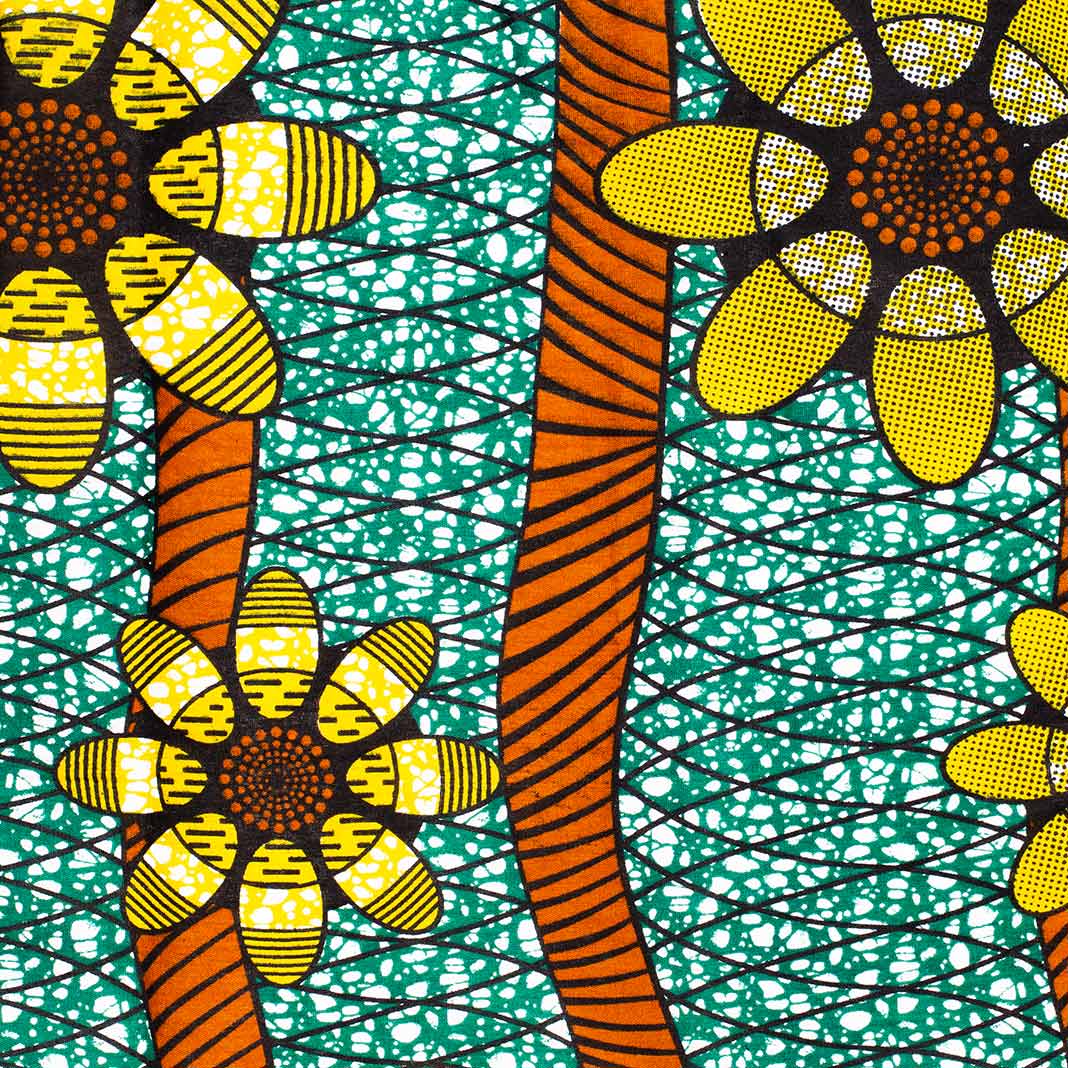

布地見本

1尺 x 1尺

(約38cm x 38cm)

ひまわり

アフリカ布キテンゲ

(タンザニア製)

綿 100%

6寸 x 6寸

(約23cm x 23cm)

芥子縞

(日本製)

麻 100%

標準寸法(寸) ※1寸≒3.8cm(くじら尺)

- 身丈 :(対丈)

- 繰越: 0~1 *

- 襟ぐり: 0.5

- 衿あき: 1.9

- 袖丈: 9

- 袖口: 3.5

- 袖付け: 4.0

- 振り: 5.0

- 身八つ口: 3.0

- 袖下丸み: 5.0

- 褄下 : 26

- 衿巾 :

背中心1.1 襟先1.4

*繰越はお好みでお決めください

【用語の説明】

*水干(すいかん) 本来の水干や狩衣の袖付けは後身ごろのみ。 *身八つ口 袖付けの下、脇線を縫っていない部分。 女性のきもので袖が大きくなり帯を上の方で締めるようになった江戸中期の元禄ごろより、動きやすさ(運動量)の確保のために脇の袖付けに近い部分を縫わなくなったようです。 身八つ口という呼び名は、きものに八つの開口部(襟首、裾、左右の袖口、振り、そして身八つ口)があることから。 *対丈(ついたけ) 現代の女性の和装は帯の部分できものをたくし上げた着付けが一般的です。このたくし上げのことをお端折り(おはしょり)といいます。 これに対して、お端折りをせずにそのままの丈で着るのが対丈の着方です。旅館に置いてある和服の寝巻きや、男性の着方を思い浮かべてもらうとわかりやすいと思いますが、羽織ってそのまま帯を結びます。手軽に着るときの着方です。 対丈の仕立ての身丈(きものの肩山から裾までの長さ)は着丈(着る人の肩から足首までの長さ)となります。 お端折りぶん、普通のきものより丈が短くなります。 また、着るときにお端折りでの調整が効きませんので、丈をきちんと測る必要があります。